Особым вниманием верующих и ценителей искусства сегодня пользуется одна икона. Её обсуждают, о ней спорят, а её довольно низкого качества версии можно купить в интернет-магазинах, в том числе на православных сайтах. В конце концов, этой иконе молятся, совершенно не подозревая о том, что это не икона вовсе — в православном понимании этого слова — и что на ней, словно волк в овечьей шкуре, спрятался Сатана...

Однажды автор статьи открыл страницу в интернете и увидел образ Христа, совершенно его поразивший. Это был очень понятный по-человечески и близкий, реалистичный и живой, и вместе с тем странный и пугающий Иисус.

Самыми запоминающимися были глаза. Они проникали глубоко внутрь тебя и продолжали смотреть оттуда, уже изнутри, даже спустя дни и недели, напоминая о себе и преследуя, и в этом можно было увидеть знак. Однако взгляд этот означал как будто совсем не то, что ты думал о нём вначале: мол, Иисус наблюдает за тобой. Нет, с этим Иисусом было что-то не так. В качестве аналогии можно привести в пример загадочную концовку известной поэмы Блока, где Спаситель тоже какой-то не такой. Он ведёт за собой красногвардейцев: «В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос». И не случайно некоторые, трактуя этот образ, видят здесь Антихриста, а не Христа.

Заметим, однако, в защиту поэта, что этот диссонанс и противоречие — не монтирующиеся вместе революция и Христос, столь понятные нам, знающим, как всё было дальше, для современников поэмы были не столь очевидны. Революция для многих была делом богоугодным.

В связи с этими противоречиями вспоминается популярный на стыке веков роман английской писательницы Этель Лилиан Войнич «Овод» (1897) и вопрос, которым главный герой-революционер задаётся в первой главе: «...А что сказал бы обо всём этом Христос?» К слову, в романе Войнич подвергла христианство резкой критике, и понятно, почему он был культовым в Советском Союзе: «Писательница утверждает, что революционер выше, могущественнее Христа. Не смирением и покорностью обретёт человечество свободу и счастье, а завоюет их в борьбе», — писала в предисловии к роману литературовед Евгения Таратута.

Однако вернёмся к иконе. Время спустя автор статьи не выдержал и приобрёл её. На обороте на ней стояла пластмассовая печать, имитирующая восковую: «Православные иконы ручной работы». Но где там была ручная работа, было непонятно: картинка с ламинацией, наклеенная на дерево.

После покупки стала интересна её история. До недавних пор известно было немногое. Так, в описании у продавца говорилось, что икону, называя её «Мой Судия», держал у себя в келье старец Сампсон (Сиверс) и именно её он просил поднести ему перед смертью. Сам старец — фигура, подозрительно спорная в истории Православной церкви. Одни считают его святым, одним из ярчайших духовных светил второй половины ХХ века, другие — откровенным еретиком, манихеем и самозванцем, слагавшим легенды о своём графском происхождении. При этом подлинной и окончательной версии биографии старца нет. Но уже из того, что о нём написано, становится понятно, что это был человек удивительной судьбы, до своего монашества, например, успевший повоевать на стороне красных во время Гражданской войны и побывать кандидатом в члены ВКП(б), а в период гонений на церковь он подвергся репрессиям и три года провёл в лагере.

Своеобразным продолжением этой сложной биографии и одним из её вопросов видится история его любимой иконы: если старец и правда не был старцем, а был лжецом и самозванцем, то икона с её запутанным происхождением ему полностью соответствовала. В этом случае в ней видится своеобразная метафора его судьбы.

Об иконе много писали и пишут на форумах и в блогах. Выдвигались предположения и версии, и в первую очередь о том, кто был её автором. Во-первых, многие сразу делают вывод, что это не православная икона, а, возможно, католическая, — слишком неканоническая техника. Другие вообще сомневаются, что это икона, — скорее картина, причём принадлежащая кисти самого Эль Греко. Но комментаторы с искусствоведческим образованием спорят с этим и не соглашаются, обращая внимание на слишком современный и реалистичный для XVI века характер рисунка. Они называют XIX век, причём исключительно вторую половину.

Те же искусствоведы выдвинули ещё одно предположение: икону мог написать отец Сампсона (Сиверса), якобы тот был художником и членом Академии художеств и поэтому, мол, она была так дорога для старца. Но дело в том, что отец старца был чиновником, а не художником, он работал в Главном управлении уделов, в ведении которого находилось имущество императорской семьи (имения и доходы).

Наконец, была любопытная догадка о том, что это никакая не картина и не икона, а фреска, причём сделанная не в русской церкви, а в украинской. По мнению комментатора, украинской храмовой росписи свойственны более мрачные и скромные цветовые решения.

Отдельного внимания заслужило особенное положение рук Христа: указательным пальцем правой руки он потянулся не то к правой щеке, словно напоминая нам известные слова про «подставь щёку» (или же о поцелуе Иуды?), не то к уху, и одновременно, впав в тревожную задумчивость, левой рукой схватился за запястье, что выглядит так, будто он останавливает самого себя от какого-то действия. Слишком эмоциональный жест, манерный и даже женственный, по мнению комментаторов, и вместе с тем оригинальный и нетипичный в изобразительном искусстве, особенно для иконописи или фрески.

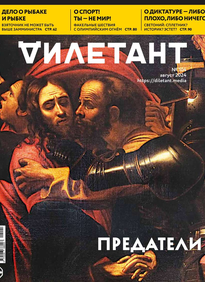

Кое в чём важном искусствоведы оказались правы. Это не икона и не Эль Греко. На самом деле это картина немецкого художника второй половины XIX века Георга Корницелиуса «Искушение Христа Сатаной». Картина хранилась в Национальной галерее в Берлине и была утеряна после Второй мировой. Украдена или уничтожена? Галерея была разрушена, а фонды эвакуированы, часть из них попала на территорию Западного Берлина. Как известно, она была занята американцами.

Картина дошла до нас в виде фотографии, сделанной Францем Ганфштенглем, немецким гравёром и фотографом. Этот снимок был помещён вместе с другими художественными вклейками в книгу о живописце, написанную Карлом Зибертом (издана в 1905 году). Вклейка была чёрно-белой, а потому мы не можем судить сегодня о цветовых решениях, даже раскрасив картинку с помощью специальной программы. Все разговоры об этом так и останутся на уровне теоретических и вкусовых допущений.

Много ли мы знаем картин, которые стали иконами?

В европейской живописи это происходило часто и довольно легко, потому что католическая святыня является в первую очередь предметом искусства, и в этом она прямо противоположна православной. Чтобы такая икона почиталась в православном храме, должно произойти что-то выдающееся.

Так случилось, например, с картиной Рафаэля «Мадонна в кресле», вернее, с её копией, сделанной, как гласит легенда, неизвестным русским художником XVIII века, отправленным для учёбы в Италию. Картина попала в дом священника, родственника художника, затем была передана в храм Святой Троицы на Грязех в Москве и размещена на паперти. Одна женщина, на чью семью обрушились беды, много молилась Пресвятой Деве и однажды услышала голос, посоветовавший ей найти эту картину и помолиться ей. Так она и сделала, после чего её оклеветанного мужа освободили из тюрьмы, сына выпустили из военного плена, наконец, семья получила обратно отобранное имущество. Так картина стала иконой и родилось её название — «Три радости». Икона была утеряна в годы советской власти и восстановлена по одной из копий XIX века. Существует также версия иконы, выполненная в русской иконописной традиции.

У картины «Искушение Христа Сатаной» нет никакой особенной истории, кроме сомнительного старца, у которого она была любимой, и никакие чудеса с ней не связаны. И всё-таки она стала иконой и сегодня продаётся в православных интернет-магазинах, где иногда можно прочесть и правдивую информацию о её происхождении, а также о том, что её автор создал один из самых пронзительных образов Христа. С этим трудно не согласиться: Иисуса, столь загадочно тонкого, странно чувствующего, пугающе живого, не смог написать ни один великий художник, ни тот же Эль Греко, ни Рафаэль, ни Веласкес, ни Тициан, ни Дали, ни даже Микеланджело или да Винчи.

К слову, пару лет назад копия шедевра Корницелиуса, выполненная современными мастерами из яшмы в технике флорентийской мозаики, была выставлена в Екатеринбурге. Тогда о картине писали, что во время работы над ней с мастерами-камнерезами происходили несчастья. Один из членов команды, например, сломал ногу перед презентацией картины в музее. Другой заметил, что картина «обладает “эффектом Моны Лизы” — создаётся ощущение, что художественное произведение следит за зрителем, когда он движется». Картина и правда следит, и, судя по всему, именно благодаря этому взгляду она и получила своё название уже в качестве иконы — «Мой Судия».

Мистика или нет, но у автора статьи тоже начались проблемы после приобретения иконы, — он пережил житейскую драму, а затем и вовсе произошла необъяснимая чертовщина, для описания которой нужна отдельная статья. Как раз в этот период он усиленно молился этому образу: «Слёзы мои были для меня хлебом день и ночь». В итоге эти события побудили к поиску дополнительной информации и об иконе, и о картине. Открывшееся и удивило, и напугало...

Свет падает на лицо Христа и на его нежные руки. Кажется, что он не только следит за тобой, но и сострадает. Но так ли это, об этом ли его взгляд и прочее? И почему картина называется «Искушение Христа Сатаной»? Что-то здесь не так, чего-то не хватает, а именно: Сатаны, который был в оригинале, но в иконе вдруг исчез, как будто спрятался. На картине Корницелиуса Христос изображён во время сорокадневного поста в пустыне, а позади него Сатана, готовый возложить на него корону, которую он уже держит прямо над его головой. Но на иконе позади пустота и темнота — Сатану заретушировали, а Иисусу пририсовали нимб.

Возникает разумный вопрос верующего человека: разве можно, убрав Сатану, убрать его окончательно и поменять суть изображения? В конце концов, художник вкладывал туда определённые смыслы и творил в определённом состоянии, и всё вместе может быть далеко не иконописным. Поэтому демонизм и тень Сатаны всё равно продолжают ощущаться, и здесь не только «эффект Моны Лизы», но ещё и как будто мистическая сила портрета, описанного у Гоголя в известной повести, или же сила врубелевских адских существ. До людей ли, до человечества ли Иисусу в этот момент и на этом изображении, или же он погружён во внутреннюю борьбу, ужасаясь тому человеческому, что в нём тоже было? Нет, он ни на кого не смотрит, точнее, он смотрит слишком глубоко в себя. И это ощущается в его взгляде как «слежка» и как задумчивость одновременно, это и пугает, — пограничность и момент выбора, когда как будто неясно, куда качнутся весы и победит ли зло. Неважно, что ответ мы знаем. Но это не только пугает, как раз это, судя по всему, многим и нравится. Не потому ли, что они видят в этом себя?

Тогда и руки становятся абсолютно понятными. Нет в этом жесте ничего ни манерного, ни женственного. Он хорошо знаком каждому, кто однажды пережил сложный жизненный кризис, был в одиночестве и в отчаянии. Иисус не останавливает себя, схватившись левой рукой за запястье правой, а скорее поддерживает и успокаивает, создавая ощущение близости кого-то — невидимого друга: ты не один, я с тобой, я рядом.

Говорят, дьявол приступает к человеку чаще «справа», чем «слева». Кому ты молишься на отретушированной картине Корницелиуса — Христу или Сатане? И можно ли молиться такому «подправленному» образу и продавать его как православную икону? Если нельзя, тогда что это, как не всеядность и неразборчивость православных, вызванная массовой культурой? Тогда это духовная слепота. Тогда любовь и привычка к почитанию образов сыграла с нами злую шутку. Это всё равно что молиться Спасу с замазанными красногвардейцами и красным флагом.