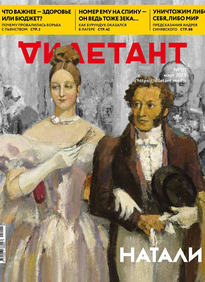

Брак Соломонии с Василием продлился двадцать лет, но оказался бездетным, и князь решил развестись, чтобы взять себе новую жену. В этом случае супруга должна была уйти в монастырь и требовалось специальное разрешение церкви. Но Соломония отказывалась покинуть кремлёвский терем ради монашеской кельи, а церковные иерархи поддерживали её, аргументируя это тем, что не стоит противиться воле божьей.

До Василия никто из московских правителей неугодных жён в монастырь не ссылал, но прецедент развода имелся. Князь Симеон Гордый, старший сын Ивана Калиты, в 1345 году «отослал от себя» жену Евпраксию, ибо, как туманно записано в одном старинном источнике, «ляжет он с великой княгинею, и она ему покажется мертвец». Но Симеон отослал Евпраксию к отцу с указанием выдать ради сохранения её чести замуж, что и было сделано.

Василий же оказался не столь благороден и настаивал на постриге жены. Всех выступавших против него церковников князь сослал, а против Соломонии приказал начать дело о колдовстве. Основания для обвинений имелись. Соломония, желая забеременеть, обращалась за помощью к знахаркам и совершала всевозможные ритуальные действия над одеждой и бельём мужа. Подробнейшие показания о «волховстве», полученные от её родного брата, были записаны в следственном деле («сыске о неплодстве»), и угроза дать ему ход явилась инструментом устрашения: либо Соломония с почётом отправляется в монастырь, либо её ожидает суровое наказание.

Княгиня испугалась, согласилась покинуть Кремль и 25 ноября 1525 года приняла иноческий чин под именем София. Народу бывшая великая княгиня была объявлена больной, причём настолько, что сама попросилась принять постриг, и это стало официальной версией, которой и поныне придерживается православная церковь. В летописях же, документах и литературных источниках излагаются противоречащие друг другу сведения. Так, в «Записках о московитских делах» австрийского посланника при великокняжеском дворе Сигизмунда фон Герберштейна описывается чрезвычайно драматичная сцена пострига «Саломеи», которая отказывалась произносить обеты до тех пор, пока Иван Шигона Поджогин, любимец Василия III, не ударил её кнутом. Герберштейн известен своими преувеличениями, но Шигона, видимо, действительно сыграл какую-то неприглядную роль в этой истории, так как уже в декабре 1525 года был удалён от двора.

В Москве официальной версии не поверили, и в Рождественский монастырь, куда заключили новоявленную инокиню, потянулись люди, желающие выразить своё сочувствие: «к благоверной же великой княгине инокине Софии многие от вельмож и от родственников ее, и княгини, и боярыни, начали приходить к ней посещений ради, и многие слезы проливали, смотря на нее и видя, что свершившееся с ней неугодно Богу». Поток сочувствующих не иссякал, и Соломонию отправили подальше от столицы, в Суздальский Покровский монастырь, который великая княгиня патронировала прежде.

Менее чем через два месяца после пострига Соломонии великий князь женился на юной литовской княжне Елене Глинской, и, похоже, это был брак по любви, ибо немолодой князь для того, чтобы нравиться жене, сбрил бороду. Поступок, немыслимый для православного государя, вызвал ужас и смятение подданных, но нашёл теоретическое оправдание в летописях, где было записано, что: «Царём подобает обновлятися и украшатися всячески». А вскоре по Руси поползли странные слухи о беременности монахини Софии и о рождении у неё сына, получившего имя Георгий (Юрий). Слухи распространялись, по обыкновению, женщинами, но женщинами, очень близкими к трону.

Василий приказал строго наказать сплетниц, а в Суздаль отправил своих самых доверенных людей. Великий князь приказал срочно провести расследование, тщательно изучил его результаты и вместо того, чтобы наказать бывшую жену за клевету, пожаловал Покровскому монастырю село Павловское Суздальского уезда, а Соломонии — богатое село Вышеславское с прилегающими к нему землями. Этот поистине царский дар, зафиксированный в официальных документах, мог быть расценён по-разному: как плата за молчание, как откуп за насильственное пострижение и, наконец, — как традиционный дар за рождение ребёнка.

Так или иначе, но очевидно, что результаты расследования никак не скомпрометировали Соломонию, были для неё благоприятны, и если она родила сына, то в своём отцовстве Василий не сомневался. По мнению исследователей, мальчик появился на свет в апреле 1526 года. Именно в этом месяце отмечается память трёх Георгиев (Юриев). Впрочем, княжич мог быть назван и по иной причине. Святой великомученик Георгий Победоносец был покровителем не только Москвы, но и семьи московских князей, а имя Юрий, получившее популярность от Юрия Долгорукого, являлось для них династическим. Имеется и ещё одно очень простое объяснение: Соломония Юрьевна Сабурова дала сыну имя в честь своего отца.

По столице продолжали распространяться слухи, противоречивость которых зафиксировал вездесущий фон Герберштейн: «Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребёнка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребёнка, а когда он облечётся в величие своё, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко».

Исследователи тоже приводят противоречивые аргументы как за рождение наследника, так и за легенду, выдуманную противниками Василия III. В пользу рождения, по их мнению, говорят следующие факты. На Руси существовал обычай, по которому великие князья в случае появления наследника давали обещание построить церковь, называемую обетной. Так, через год после появления на свет долгожданного сына Ивана, Василий III построил церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Но ранее, в апреле 1527 года (то есть через год после предполагаемого рождения у Соломонии сына), он поставил церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

В пользу появления на свет таинственного старшего брата Ивана Грозного свидетельствует и рассказ ростовского краеведа девятнадцатого столетия Александра Артынова, предки которого, дворцовые крестьяне, служили ещё великой княгине Елене Глинской. Вот что поведал Артынов: «О Сидорке Альтине, прямой его потомок родной мой дядя — Михайла Дмитриев Артынов… говорит следующее: Сидорко... часто ездил в Москву с рыбным оброком к большому Государеву дворцу; в одну из таких поездок он был невольным слышателем царской тайны, за которую он и поплатился своею жизнию… находясь по своей должности в большом Московском дворце и будучи немного навеселе (выпивши), заблудился там, зашёл в безлюдную часть дворца… и там услышал громкий разговор Грозного царя с Малютой Скуратовым о князе Юрии, сыне Соломаниды Сабуровой. Грозный приказал Малюте найти князя Юрия и избавиться от него. Малюта обещал царю исполнить это в точности и после этого разговора вышел в двери, перед которыми Сидорко едва стоял жив. Малюта увидел его, остановился; потом ушёл опять к царю, после чего заключил Сидорку в темницу и там, на дыбе запытал его до смерти вместе с отцом...»

Трудно представить, что подвыпивший крестьянин мог свободно бродить по тщательно охраняемым палатам Кремля, и рассказ этот сомнителен. Но он свидетельствует о том, как широко были распространены в народе слухи о рождении первенца у Василия III. Безусловно и то, что сомнения в легитимности правления Ивана Грозного серьёзно отравляли ему жизнь, и царь жестоко убирал всех потенциальных претендентов на власть.

Ещё более болезненным для царя было то, что его настоящим отцом недоброжелатели называли князя Ивана Овчину Оболенского-Телепнёва. Повод для этого дал предыдущий первый бесплодный брак Василия III и то, что новая великая княгиня сумела родить только через пять лет после свадьбы. Связь с князем Овчиной Елена Глинская, овдовев, открыто демонстрировала и безжалостно убирала всех, кто восставал против неё, так же, как Иван Грозный будет убирать всех, кто «слишком знал», и в шестнадцать лет повелит посадить на кол своего сверстника — сына князя Оболенского-Телепнёва Фёдора.

Глинская была решительна и беспощадна, но страх перед сыном Соломонии, вероятно, терзал её. Считается, что именно великая княгиня сразу же после смерти Василия III сослала монахиню на север, в далёкий Каргополь и держала в заточении. Видимо, Елена находила монахиню опасной, но таковой она могла оказаться лишь в том случае, если её сын и законный претендент на престол был жив. А это означало, что великая княгиня ничего не ведала о его судьбе и страшилась появления в Москве. Вернули Соломонию в Суздаль только после смерти Елены.

Слухи — не доказательство, и они могли бы считаться совершенно безосновательными вплоть до 1934 года, когда директор Суздальского музея, археолог Алексей Варганов вскрыл в Покровском монастыре расположенную неподалёку от захоронения Соломонии Сабуровой могилу. Считалось, что она принадлежит царевне Анастасии, дочери царя Василия Шуйского, но, к удивлению археологов, в могиле обнаружили только остатки богатой детской одежды, покрытой тёмно-коричневыми пятнами, и деревянную колоду.

После реставрации найденного было установлено, что в захоронении хранилась шёлковая рубашка мальчика 3–5 лет, украшенная серебряными нашивками, остатками жемчужного шитья, и поясок из шёлка, вышитый серебром, с кисточками на концах. Происхождение пятен не устанавливалось, возможно, это была кровь. Никакой органики, никаких следов человеческого захоронения обнаружено не было, и стало ясно, что могила изначально была кенотафом, ложной могилой, имитирующей захоронение маленького мальчика. По соседству находилась могила Александры, сестры Василия III. Все предметы из кенотафа уверенно датировались первой половиной шестнадцатого века, орнамент на белокаменной плите кенотафа был похож на орнамент на могиле Александры, и это сходство указывало на то, что погребения могут относиться к великокняжеским. Но почему же могила оказалась ложной?

Ответ, скорее всего, кроется в ситуации, которая сложилась после рождения у Елены Глинской сына, для которого первенец Василия III представлял угрозу самим фактом существования. Первой это поняла, конечно, Соломония. Она достаточно долго прожила при московском дворе, чтобы знать, как поступают с «лишними» наследниками. У Василия III было четыре младших брата, которым было запрещено жениться, пока у великого князя не появится сын, и двое так и умерли холостыми. Соломония понимала, что её сын должен был либо исчезнуть, либо умереть. Возможно, она отдала его на воспитание верным людям и Юрий навсегда скрылся под чужим именем, а ложное захоронение было инсценировкой гибели. А может, княжич действительно погиб? Ответа нет.

Следующая загадка относится к имени царевны Анастасии Шуйской, которой, как долгое время считалось, принадлежало захоронение, вскрытое в 1934 году. О том, что царевна была похоронена в Покровском монастыре, свидетельствует вклад, сделанный в 1638 году Иваном, младшим братом царя Василия Шуйского, — серебряное блюдо «по царевне Настасье ставить на гробу с кутьею». Но куда тогда делось её тело и мог ли дар Ивана Шуйского быть отвлекающим манёвром?

В Суздаль царевна попала новорождённой вместе с насильно постриженной в монахини матерью, Марией Буйносовой-Ростовской, женой свергнутого царя Василия Шуйского, и Покровский монастырь был выбран не случайно. К тому времени он стал местом ссылки попавших в немилость знатных женщин. Сюда заключали насильно постриженных в монахини вдов и дочерей казнённых князей и бояр; помещали «для усмирения» женщин с непокорным нравом, а с лёгкой руки Василия III — неугодных супруг русских царей.

Так, по приказу Ивана Грозного в Покровском монастыре оказались его четвёртая и пятая жёны и две невестки. Равенства в обители не соблюдалось, и условия жизни зависели от расположения родственников и указаний сверху. Кто-то жил вольготно и богато, имея свои сёла и слуг, кто-то в суровости, как многострадальная царевна Ксения Годунова, переведённая в Суздаль для более строгого послушания. И вели себя опальные монахини по-разному. Кто-то смирялся, а кто-то озлоблялся, продолжая плести интриги и сводить счёты. Ситуация обострялась, когда в обители оказывались две опальные жены одновременно. Так, Евдокия Сабурова, первая жена царевича Ивана Ивановича, насильно постриженная в монашество, написала на вторую жену царевича Феодосию Соловую (инокиню Пелагею) и игуменью в Москву донос, обвинив их в общении с опальным князем Иваном Петровичем Шуйским.

В отличие от Евдокии Сабуровой, Мария Буйносова-Ростовская (инокиня Елена) была женщиной доброй и скромной. Она уже лишилась одной дочери и очень боялась за вторую. Бывшая царица попала в монастырь во времена Смуты, породившей самозванцев, в том числе и «наследников» Василия Шуйского. Время как для ложных, так и для истинных потомков бывшего царя было тяжёлым. Романовы, недавно утвердившиеся на престоле, очень болезненно реагировали на их появление. И возможно, монахини, знающие тайны святой обители, рассказали старице Елене о том, как Соломония Сабурова скрыла своего сына, показали ложное захоронение и посоветовали вновь использовать его. Если при Василии III удалось спасти таинственного царевича Юрия, то почему бы не применить тот же способ для спасения дочери Василия IV? Существует версия, что Анастасия осталась жива и благополучно вышла замуж, однако в истории её имя не появлялось.

Жизнь Соломонии/Софии Сабуровой продолжилась после смерти. Как уже говорилось, по церковной версии, она ушла в монастырь добровольно, не желая быть помехой мужу. В монастыре вела жизнь смиренную, и вскоре молва о её святости распространилась по всей Руси. Уже князь Андрей Курбский в одном из своих посланий к Ивану Грозному упоминал Софию как преподобномученицу, а при царе Фёдоре Ивановиче Софию стали называть святой. В 1916 году её имя было внесено в Православный церковный календарь, и с 1984 года Церковь почитает преподобную Софию в сонме местночтимых святых Владимиро-Суздальской земли.

Георгий/Юрий, сын Соломонии, как и царевна Анастасия, не возник в истории, но память о нём осталась в фольклоре. По одной легенде, его похитили татары, переименовали в Кудеяра и взяли с собой в поход на Москву. Так, сам того не ведая, он отомстил Ивану Грозному за отнятый престол. По другой легенде, княжич стал великим разбойником Кудеяром. Имя Кудеяр действительно носил некий известный разбойник того времени — боярский сын Кудеяр Тишенков, перебежавший в 1571 году к крымскому хану и ушедший вместе с ним в Крым. Он переписывался с Иваном Грозным и никогда не претендовал на роль его старшего брата. Сокровища же, зарытые Кудеяром, и поныне смущают воображение кладоискателей.